후긴과 무닌

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

후긴과 무닌은 북유럽 신화에 등장하는 오딘의 두 마리 도래까마귀이다. 후긴은 '생각'을, 무닌은 '기억'을 의미하며, 오딘은 이들을 매일 세상에 보내 정보를 수집하게 한다. 이들은 게르만족 대이동 시대의 유물, 특히 브락테아테와 투구판 등에서 오딘과 함께 묘사되며, 샤머니즘적 의식과 관련하여 오딘의 지적 능력을 상징하는 존재로 해석된다. 2024년 유럽우주기구 우주비행사들의 임무 이름으로 사용되기도 했다.

후긴(Huginn)과 무닌(Muninn)이라는 이름은 오딘의 감각과 정신을 나타낸다. 이 이름들은 다양하고 관련되지만 추상적인 의미를 포함하는 단어들의 단수 형태이다. 영어 단어 "mind"(마음)는 "Muninn"과 같은 어근을 가지고 있지만, 오늘날에는 "Huginn"의 의미에 더 가깝다. 이 이름들 뒤에 숨겨진 정확한 정의와 의도는 추론하기 어렵지만, 여러 가지 의미를 가진 동의어에 가까웠을 것으로 보인다.

2. 어원

2. 1. 후긴

후긴(Huginn)은 고대 노르드어 hugrnon (현대 덴마크어 hugda, 아이슬란드어 huguris, 노르웨이어 hugno, 스웨덴어 hågsv)의 정확한 목적격 단수이다.[1][2] 이는 "생각, 인식, 이해, 의식, 기분, 감정, 욕망, 선택 등"과 같은 마음과 감각의 복잡한 의미를 포함한다. 어원적으로 관련된 단어로는 중세 영어 higeenm (huȝeenm, huiȝeenm, hiȝeenm, huieenm, hiȝenm, hieenm), 고대 영어 hygeang, hiġeang, 고대 색슨어 hugiosx, 중세 네덜란드어 hoghedum, 네덜란드어 heugnl, 고대 고트어 hugsgot, 고대 고지 독일어 hugugoh, hugigoh 등이 있으며, 이 단어들은 모두 같은 의미를 지닌다.[1]

2. 2. 무닌

무닌(Muninn)은 고대 노르드어 munrnon (현대 덴마크어 monda, 아이슬란드어 munuris, 노르웨이어 monnno, 고대 스웨덴어 monosw 및 munosw, 현대 스웨덴어 månsv)의 목적격 단수형이다. 이는 "관심, 충동, 경이, 호기심, 흥미, 기억, 예측 등"과 같이 애정, 의도, 의지와 관련된 복합적인 의미를 지닌다.[3][4][5][6][7][8][9] 어원적으로 관련된 단어로는 고대 영어 myneang, 고대 고트어 munsgot, 중세 고지 독일어 mungmh 등이 있으며, 모두 같은 의미를 지닌다. 영어 mind영어 (마음)과 고대 영어 gemyndang ("기억, 마음")도 여기에 포함된다.[1][6]

3. 신화

후긴과 무닌은 오딘의 어깨에 앉아 그에게 정보를 전달하는 두 마리의 까마귀이다. 이들은 매일 전 세계를 날아다니며 오딘에게 정보를 제공한다. 후긴과 무닌에 대한 이야기는 《고 에다》, 《신 에다》, 《헤임스크링글라》, 《제3문법론》 등 여러 문헌에서 전해진다.3. 1. 《고 에다》

《고 에다》 중 〈그림니르가 말하기를〉에서 그림니르라는 가명을 자칭하는 오딘이 어린 아그나르에게 오딘이 부리는 짐승들에 관한 이야기를 한다. 우선 늑대 게리와 프레키가 먼저 언급되고, 그 다음 절에서 후긴과 무닌이 전 세계, 곧 미드가르드를 매일 돌아다닌다는 것이 언급된다. 그림니르는 후긴이 돌아오지 않을까 걱정된다고 하며, 무닌이 돌아오지 않을 것은 더더욱 두려워한다.[34][35][10][11]

| 벤저민 소프의 역 | 헨리 애덤스 벨로우스의 역 |

3. 2. 《신 에다》

《신 에다》의 〈귈피의 속임수〉 제38장에서 옥좌에 앉은 높으신 분은 강글레리(변장한 귈피 왕)에게 오딘의 어깨에 후긴과 무닌이라는 이름의 도래까마귀 두 마리가 앉아 있다고 말한다.[36] 이 까마귀들은 자기들이 보고 들은 것을 모두 오딘에게 전해주며, 오딘은 새벽에 이들을 날려보내 온 세상을 돌아보게 하고 저녁때가 되면 돌아오게 한다. 그 결과 오딘은 많은 일들에 관한 정보를 얻게 되고, 이러한 관계로 "도래까마귀 신(Hrafnaguð|흐라프나구드non)"이라고도 불린다. 이때 〈그림니르가 말하기를〉의 관련 구절이 인용된다.[36]《신 에다》의 〈시어법〉 제60장에는 후긴과 무닌이 도래까마귀를 가리키는 시적 이름들 중 하나로 목록에 올라와 있다.[37] 같은 장에서 스칼드 시인 에이나르 스쿨라손의 시 한 편이 인용되는데, 여기서 "무닌"은 "도래까마귀"를 가리키는 일반명사처럼 사용되고, "후긴"은 "썩은 고기"를 뜻하는 케닝그로 사용된다.[37]

3. 3. 《헤임스크링글라》

《헤임스크링글라》 중 〈윙글링 일족의 사가〉에는 에우헤메리즘적으로 해석된 오딘의 삶이 기록되어 있다. 제7장에는 오딘에게 두 마리의 도래까마귀가 있었으며, 이 까마귀들에게 오딘이 말할 수 있는 능력을 부여했다고 한다. 두 까마귀는 모든 땅 위를 날아다니며 그에게 정보를 모아왔고, 그 덕에 오딘은 구전 지식에 관해 매우 지혜로워질 수 있었다.[38]3. 4. 《제3문법론》

《제3문법론》에는 작자 미상의 시 한편에서 오딘의 어깨로부터 날아오르는 도래까마귀들에 관한 내용이 언급되고 있다. 후긴은 목매달린 사람을 찾아다니고, 무닌은 살해당한 시체를 찾아다닌다.[39]> 흐니카르(오딘의 또다른 이름)의 어깨로부터 두 마리 도래까마귀 날아올라

> 후긴은 목매달린 자에게로

> 무닌은 살해당한 자에게로.[15]

4. 유물

게르만족의 대이동 시대(5~6세기)와 벤델 시대(6~7세기) 유물에는 오딘과 그의 까마귀 후긴과 무닌을 묘사한 것으로 추정되는 다양한 유물들이 발견되었다.

- 베이제바케 브로치: 게르만 철기 시대 덴마크 북부 베이제바케에서 발견된 한 쌍의 동일한 새 모양 브로치는 후긴과 무닌을 묘사한 것일 수 있다. 각 새의 뒷면에는 가면 모티프가 있고, 새의 발과 깃털은 동물의 머리 모양을 하고 있다. 깃털에 있는 동물 머리가 합쳐져 새의 뒷면에 가면을 형성한다. 새는 강력한 부리와 부채꼴 꼬리를 가지고 있어 까마귀임을 나타낸다. 고고학자 피터 방 페테르센은 이 브로치가 까마귀를 묘사하고 있으며, 오딘이 변장과 관련되어 있다는 점을 들어 까마귀의 가면은 오딘의 초상일 수 있다고 말한다.[19]

- 오세베르그 태피스트리: 노르웨이 바이킹 시대 오세베르그 선박 매장지에서 발견된 오세베르그 태피스트리 조각에는 말 위를 날아다니는 두 마리의 검은 새가 있는 장면이 묘사되어 있다. 학자 안네 스티네 잉그스타드는 이 새들을 후긴과 무닌으로 해석하고, 기원후 1세기에 타키투스가 언급한 네르투스 숭배와 비교한다.[20]

- 리베 주형: 덴마크 리베 발굴에서는 바이킹 시대 납 금속 주조공의 주형과 11개의 동일한 주조 주형이 발견되었다. 이 유물에는 콧수염을 기른 남자가 두 개의 머리 장식이 달린 투구를 쓰고 있는데, 고고학자 스티그 옌센은 이 장식을 후긴과 무닌으로 해석한다.[21]

- 토르발드의 십자가: 맨섬 커크 안드레아스에 있는 룬석인 토르발드의 십자가에는 늑대에게 창을 겨누고 있는 턱수염을 기른 인물과 그의 어깨에 큰 새가 묘사되어 있다. 앤디 오차드는 이 새가 후긴 또는 무닌일 수 있다고 말하며,[8] 이 묘사는 라그나로크 때 괴물 늑대 펜리르에게 삼켜지는 오딘으로 해석되기도 한다.[22][24]

- 레예의 오딘: 2009년 11월 로스킬데 박물관은 덴마크 레예에서 발견된 "레예의 오딘"이라 불리는 은제 조각상을 공개했다. 왕좌에 앉아 있는 사람을 묘사한 이 유물은 왕좌에 동물의 머리가 새겨져 있고 두 마리의 새에 둘러싸여 있어, 후긴과 무닌을 동반한 오딘으로 해석된다.[25]

4. 1. 브락테아테

게르만족의 대이동 시대(기원후 5세기에서 6세기)에 만들어진 황금 브락테아테들 중에는 말을 타고 창을 들고 새 한 마리 또는 두 마리와 함께 있는 사람을 묘사한 것이 많이 있다. 이 새들의 존재 때문에 이 사람을 곧 후긴과 무닌을 대동한 오딘 신으로 해석하게 되었다. 스노리 스투를루손의 《신 에다》에서 도래까마귀들이 묘사되는 바와 같이 브락테아테에 새겨진 새들도 사람의 귀 또는 말의 귀를 달고 있는 경우가 가끔 있다.[40] 이러한 브락테아테들은 덴마크, 스웨덴, 노르웨이에서 주로 발견되며, 잉글랜드와 덴마크 남부에서도 소수 발견되었다.[16] 오스트리아의 게르만학자 루돌프 지메크는 이 브락테아테들이 오딘과 그의 도래까마귀들이 말을 치료하는 모습일 것이라면서, 이 새들은 단순히 전쟁터를 따라다니기만 하는 것이 아니라 수의학적 목적으로 오딘을 돕는 존재라고 주장했다.[17]

4. 2. 투구판

게르만족의 대이동 시대(5~6세기)에 만들어진 황금 브락테아테 중에는 말을 타고 창을 든 채 새 한두 마리와 함께 있는 사람을 묘사한 것이 많다. 이 새들 때문에 이 사람은 오딘과 그의 도래까마귀 후긴과 무닌으로 해석된다. 스노리 스투를루손의 《신 에다》에서처럼, 브락테아테에 새겨진 새들도 사람이나 말의 귀에 뭔가를 속삭이는 모습으로 종종 나타난다. 이러한 브락테아테는 덴마크, 스웨덴, 노르웨이에서 주로 발견되었고, 잉글랜드와 덴마크 남부에서도 소수 발견되었다.[40] 오스트리아의 게르만학자 루돌프 지메크는 이 브락테아테들이 오딘과 그의 도래까마귀들이 말을 치료하는 모습일 수 있으며, 이 새들이 단순히 전쟁터의 동반자가 아니라 수의학적 목적으로 오딘을 돕는 존재였을 것이라고 주장했다.[41]

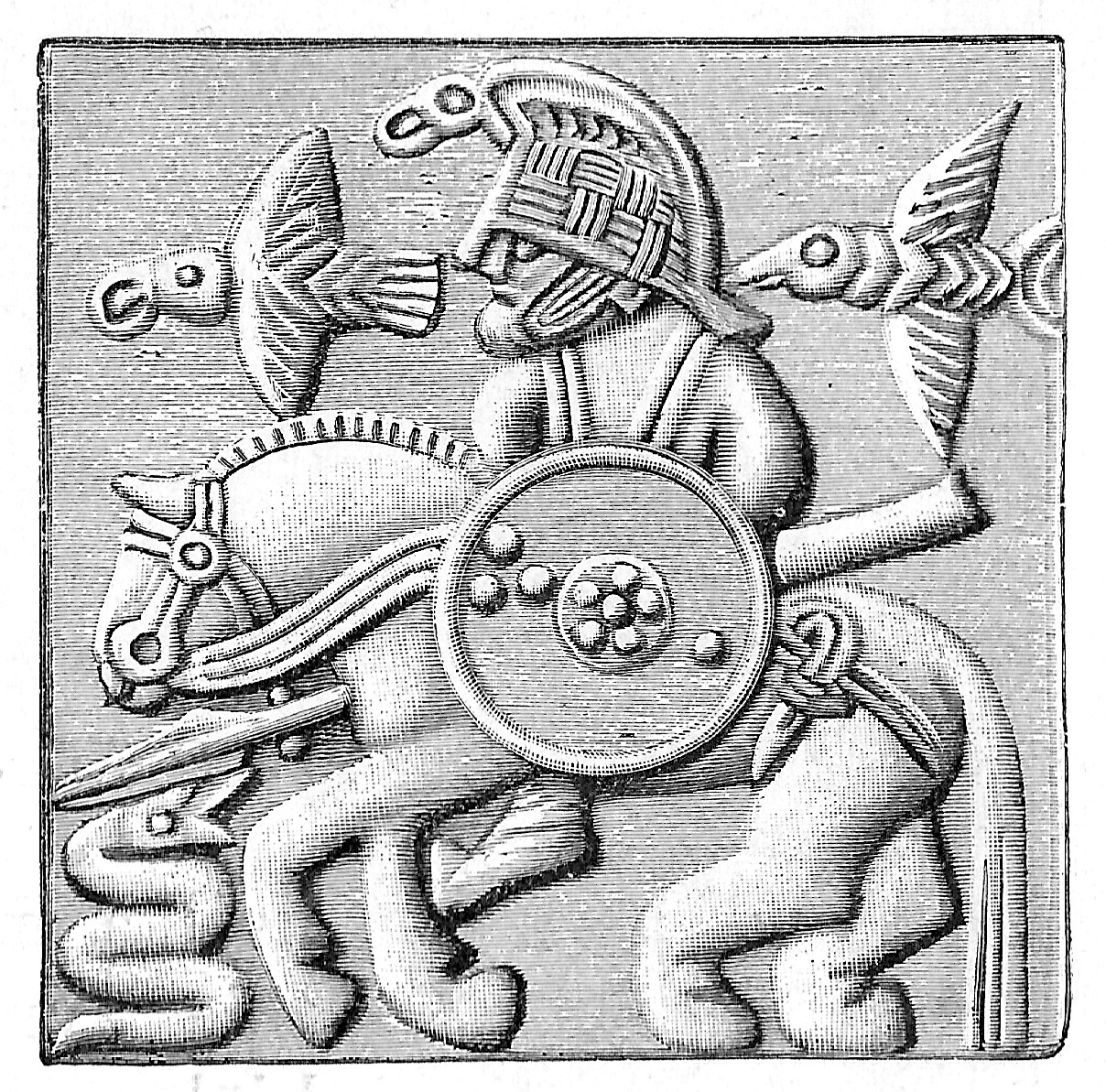

스웨덴 고분에서 발굴된 벤델 시대(6~7세기) 투구판에는 투구를 쓰고 창과 방패를 든 사람이 말을 타고 두 마리의 새, 즉 오딘의 도래까마귀를 대동한 모습이 새겨져 있다.[42]

4. 3. 기타 유물

게르만족 대이동 시대(5~6세기)에 만들어진 황금 브락테아테에는 말을 타고 창을 든 채, 새 한두 마리와 함께 있는 사람이 묘사되어 있다. 이 새들 때문에 이 사람은 후긴과 무닌을 거느린 오딘 신으로 해석된다. 스노리 스투를루손의 《신 에다》에서 묘사된 것처럼, 브락테아테에 새겨진 새들은 때때로 사람이나 말의 귀에 뭔가를 속삭이는 모습으로 나타난다. 이러한 브락테아테는 덴마크, 스웨덴, 노르웨이에서 주로 발견되었으며, 잉글랜드와 덴마크 남부에서도 소수 발견되었다.[40] 오스트리아의 게르만학자 루돌프 지메크는 이 브락테아테들이 오딘과 그의 도래까마귀들이 말을 치료하는 모습일 것이며, 이 새들이 단순히 전쟁터를 따라다니는 것이 아니라 수의학적 목적으로 오딘을 돕는 존재라고 주장했다.[41]

스웨덴의 무덤에서 발굴된 벤델 시대(6~7세기) 투구판에는 투구를 쓰고 창과 방패를 든 사람이 말을 타고 새 두 마리, 즉 오딘의 도래까마귀들을 대동하고 있는 모습이 새겨져 있다.[42]

게르만 철기 시대의 덴마크 북부 베이제바케에서 발견된 한 쌍의 동일한 새 모양 브로치는 후긴과 무닌을 묘사한 것일 수 있다. 각 새의 뒷면에는 가면 모티프가 있고, 새의 발은 동물의 머리 모양을 하고 있다. 새의 깃털도 동물의 머리로 구성되어 있다. 깃털에 있는 동물 머리가 합쳐져 새의 뒷면에 가면을 형성한다. 새는 강력한 부리와 부채꼴 꼬리를 가지고 있어 까마귀임을 나타낸다. 이 브로치는 게르만 철기 시대의 유행에 따라 각 어깨에 착용하도록 만들어졌다.[19] 고고학자 피터 방 페테르센은 이 브로치의 상징성은 논쟁의 여지가 있지만, 부리와 꼬리깃털의 모양은 브로치가 까마귀를 묘사하고 있음을 확인해 준다고 말한다. 페테르센은 "당시 유행에 따라 한 쌍으로 착용하는 까마귀 모양의 장식은 게르만 철기 시대의 오딘의 까마귀와 오딘 숭배를 생각나게 한다"고 언급한다. 페테르센은 오딘이 변장과 관련되어 있으며 까마귀의 가면은 오딘의 초상일 수 있다고 말한다.[19]

노르웨이의 바이킹 시대 오세베르그 선박 매장지에서 발견된 오세베르그 태피스트리 조각에는 말 위를 날아다니는 두 마리의 검은 새가 있는 장면이 있다. 이 새들은 원래 태피스트리에 있는 말이 끄는 수레 행렬의 일부로, 수레를 이끌고 있었을 가능성이 있다. 학자 안네 스티네 잉그스타드는 이 새들을 오딘의 이미지가 들어있는 덮개가 씌워진 수레 위를 날아다니는 후긴과 무닌으로 해석하고, 기원후 1세기에 타키투스가 증명한 네르투스의 이미지와 비교한다.[20]

덴마크 리베의 발굴에서는 바이킹 시대 납 금속 주조공의 주형과 11개의 동일한 주조 주형이 발견되었다. 이 유물에는 콧수염을 기른 남자가 두 개의 머리 장식이 달린 투구를 쓰고 있는 모습이 묘사되어 있다. 고고학자 스티그 옌센은 이 장식을 후긴과 무닌으로, 착용자를 오딘으로 해석해야 한다고 제안한다. 그는 "바이킹들이 간 곳이라면 어디든지—잉글랜드 동부에서 러시아까지, 그리고 당연히 스칸디나비아의 나머지 지역에서도—비슷한 묘사가 나타난다"고 언급한다.[21]

토르발드의 십자가(맨섬 커크 안드레아스에 세워진 부분적으로 남아 있는 룬석)의 일부에는 늑대에게 아래로 창을 겨누고 있는 턱수염을 기른 인물이 늑대의 입에 오른발을 들이밀고 있으며 그의 어깨에는 큰 새가 앉아 있는 모습이 묘사되어 있다.[22] 앤디 오차드는 이 새가 후긴 또는 무닌일 수 있다고 말한다.[8] 룬다타는 이 십자가를 940년으로 추정하며,[23] 플루스코프스키는 11세기로 추정한다.[22] 이 묘사는 라그나로크 사건 동안 괴물 늑대 펜리르에게 삼켜지는 어깨에 까마귀나 독수리가 있는 오딘으로 해석되었다.[22][24]

2009년 11월 로스킬데 박물관은 덴마크 레예에서 발견된 니엘로 상감 은제 소형 조각상을 공개했는데, 이를 "레예의 오딘"이라고 불렀다. 이 은제 유물에는 왕좌에 앉아 있는 사람이 묘사되어 있다. 왕좌에는 동물의 머리가 새겨져 있으며 두 마리의 새에 둘러싸여 있다. 로스킬데 박물관은 이 인물을 후긴과 무닌이 옆에 있는 그의 왕좌 흘리드스키알프에 앉아 있는 오딘으로 확인한다.[25]

5. 신화 해석

후긴과 무닌에 대한 다양한 해석이 존재한다.

9세기 고대 색슨어 시 《헬리안드》는 신약성경을 번안하면서 원본과 달리 그리스도 어깨 위에 비둘기가 앉아 있는 모습을 묘사하여 그리스도를 새로운 보덴으로 표현했다. G. 로널드 머피는 이를 통해 그리스도가 게르만족 신의 모습으로 변모했다고 해석한다.[43]

베른트 하인리히는 후긴과 무닌이 오딘과 그의 늑대 게리와 프레키의 관계, 그리고 사냥에서 까마귀, 늑대, 인간 사이에 나타나는 공생 관계를 반영한다고 보았다. 그는 오딘이 인간의 불완전함을 가지고 있으며, 후긴(마음)과 무닌(기억)이 그의 부족한 지각 능력과 건망증을 보완한다고 설명한다. 하인리히는 오딘 신화를 선사 시대 사냥꾼들의 연합을 보여주는 은유로 해석하며, 현대 사회에서 인간이 사냥 문화를 버리고 목축민과 농부가 되면서 까마귀는 경쟁자가 되었다고 덧붙였다.[30]

5. 1. 샤머니즘적 해석

학자들은 오딘과 후긴, 무닌의 관계를 샤머니즘 의식으로 해석한다. 존 린도우는 오딘이 자신의 "생각"(후긴)과 "기억"(무닌)을 무아지경에 빠진 샤먼에게 보내는 능력이 있다고 한다. 린도우는 〈그림니르가 말하기를〉에서 오딘이 후긴과 무닌이 돌아오지 않을까 걱정하는 것을 샤먼이 무아지경에 빠져 정신을 놓는 것의 위험성과 동일시한다.[44]루돌프 지메크는 이러한 해석에 비판적이다. 그는 오딘의 도래까마귀를 오딘의 지적 능력을 의인화한 것이라는 해석은 후긴과 무닌이라는 이름으로부터 유도된 것으로서, 이 이름들은 9세기 또는 10세기에야 붙었을 것이라고 본다. 그러나 오딘의 동반자로서 두 마리 도래까마귀는 자기들에게 붙은 이름들보다 훨씬 먼저 만들어졌을 것이다.[45] 대신 지메크는 후긴과 무닌을 게르만족 세계의 보다 광범한 도래까마귀 상징주의와 연관짓는다. 예컨대 잉글랜드의 연대기들과 스칸디나비아 사가들에 나오는 흐라픈스메르키(도래까마귀 깃발)가 그러하다. 흐라픈스메르키는 정해진 방법에 따라 직조되며, 바람에 나부끼면 마치 도래까마귀가 그 양 날개를 펼치는 것처럼 보이게 된다.[41]

앤서니 윈터번은 후긴과 무닌을 노르드 개념인 필기야(fylgja) – 변신 능력, 행운, 수호령 – 와 하밍야(hamingja) – 동물의 형태로 나타날 수 있는 사람의 유령 같은 이중체 – 와 연결한다. 윈터번은 "우주의 여러 부분을 통한 샤먼의 여정은 변신하는 영혼의 하밍야 개념에 의해 상징되며, 오딘의 까마귀인 후긴과 무닌의 이야기에서 노르드 영혼에 대한 또 다른 상징적 차원을 얻는다"고 말한다.[28]

베른트 하인리히는 후긴과 무닌이 오딘과 그의 늑대 게리와 프레키와 함께 사냥에서 까마귀, 늑대, 인간 사이에 관찰되는 공생을 반영한다고 이론화한다. 그는 모든 인간과 신의 아버지인 오딘은 인간의 형태로 스스로 불완전했으며, 깊이 지각이 부족했고(한쪽 눈이었기 때문에) 분명히 무지하고 건망증이 있었다고 설명한다. 그러나 그의 약점은 그 일부였던 까마귀 후긴(마음)과 무닌(기억)에 의해 보완되었다.

5. 2. 도래까마귀 상징주의

고대 색슨어 시 《헬리안드》는 9세기 색슨인들이 기독교를 받아들이면서 신약성경을 번안한 것인데, 원본 성경과 달리 그리스도의 어깨 위에 비둘기가 앉아 있다는 묘사가 있다. G. 로널드 머피는 이에 대해 다음과 같이 말한다.> “강력한 흰 비둘기를 단순히 그리스도의 위가 아니라 정확히 그의 오른어깨 위에 올려둠으로써 《헬리안드》의 저자는 그리스도를 조물주의 아들일 뿐 아니라 새로운 보덴이라고 묘사한 것이다. 어깨 위에 아름다운 새를 올리고(저자는 아마 이 새가 별로 전쟁스럽지 않은 비둘기라는 점을 마음에 들어하지 않았으리라!) 보무도 당당하게 땅 위를 거니는 그리스도의 노골적인 이미지는 보덴의 상실을 애도하고 옛 종교의 상징과 관습의 회귀를 바라는 이들의 공포와 열망을 진정시키기 위한 의도적 이미지인 것이다. 이 이미지를 통해 그리스도는 그 귀에 전능한 영이 속삭임을 주는 게르만족의 신이 되었다.”[43]

학자들은 오딘과 후긴·무닌의 관계를 샤머니즘적 의식으로 해석한다. 존 린도우는 오딘이 자신의 "생각"(후긴)과 "기억"(무닌)을 무아지경에 빠진 샤먼에게 보내는 능력이 있다고 한다. 린도우는 〈그림니르가 말하기를〉에서 오딘이 후긴과 무닌이 돌아오지 않을까 걱정하는 것을 샤먼이 무아지경에 빠져 정신을 놓는 것의 위험성과 동일시한다.[44]

루돌프 지메크는 이러한 해석에 비판적이다. 그는 오딘의 도래까마귀들을 오딘의 지적 능력을 의인화한 것이라는 해석은 후긴과 무닌이라는 이름에서 유도된 것으로, 이 이름들은 9세기 또는 10세기에야 붙었을 것이라고 본다. 그러나 오딘의 동반자로서 두 마리 도래까마귀는 그 이름들보다 훨씬 먼저 만들어졌을 것이다.[45] 지메크는 후긴과 무닌을 게르만족 세계의 도래까마귀 상징주의와 연관짓는다. 예를 들어 잉글랜드 연대기들과 스칸디나비아 사가들에 나오는 흐라픈스메르키(도래까마귀 깃발)는 정해진 방법에 따라 직조되며, 바람에 나부끼면 마치 도래까마귀가 날개를 펼치는 것처럼 보이게 된다.[41]

앤서니 윈터번은 후긴과 무닌을 노르드 개념인 필기야(fylgja) – 변신 능력, 행운, 수호령의 세 가지 특징을 가짐 – 와 하밍야(hamingja) – 동물의 형태로 나타날 수 있는 사람의 유령 같은 이중체 – 와 연결한다. 윈터번은 "우주의 여러 부분을 통한 샤먼의 여정은 변신하는 영혼의 하밍야 개념에 의해 상징되며, 오딘의 까마귀인 후긴과 무닌의 이야기에서 노르드 영혼에 대한 또 다른 상징적 차원을 얻는다"고 말한다.[28] 윈터번은 시멕의 비판에 대해 "그러한 추측은 [...] 신화의 다른 특징에 의해 타당성이 있는 개념적 중요성을 강화할 뿐"이며, 후긴과 무닌이라는 이름은 "일반적으로 제공되는 것보다 더 많은 설명을 필요로 한다"고 말한다.[28]

베른트 하인리히는 후긴과 무닌이 오딘과 그의 늑대 게리와 프레키와 함께 사냥에서 까마귀, 늑대, 인간 사이에 관찰되는 공생을 반영한다고 이론화한다.

> 생물학적 공생에서 한 유기체는 일반적으로 다른 유기체의 약점이나 결핍을 보완한다. 이러한 공생에서처럼, 모든 인간과 신의 아버지인 오딘은 인간의 형태로 스스로 불완전했다. 별개의 존재로서 그는 깊이 지각이 부족했고(한쪽 눈이었기 때문에) 분명히 무지하고 건망증이 있었다. 그러나 그의 약점은 그 일부였던 까마귀 후긴(마음)과 무닌(기억)에 의해 보완되었다. 그들은 그의 어깨에 앉아 매일 지구 끝까지 정찰을 나가 저녁에 돌아와 그에게 소식을 전했다. 그는 또한 그의 곁에 두 마리의 늑대를 두었고, 인간/신-까마귀-늑대의 연관성은 마치 하나의 유기체와 같았는데, 까마귀는 눈, 마음, 기억이었고 늑대는 고기와 영양을 공급하는 존재였다. 신으로서 오딘은 영적인 부분이었다. 그는 포도주만 마시고 시로만 말했다. 나는 오딘 신화가 우리의 선사 시대 과거를 사냥꾼으로서 두 동맹과 함께 강력한 사냥 연합을 만든 것에 대한 고대 지식을 장난스럽고 시적으로 요약한 은유인지 궁금했다. 그것은 우리가 오랫동안 잊어버렸고 그 의미가 흐릿해지고 심하게 닳은 과거를 반영할 것이다. 우리는 사냥 문화를 버리고 목축민과 농부가 되었고, 까마귀는 경쟁자 역할을 한다.[30]

5. 3. 기타 해석

고대 색슨어 시 《헬리안드》는 색슨인들이 9세기에 기독교를 받아들이면서 신약성경을 번안한 것인데, 원본 성경과 달리 그리스도의 어깨 위에 비둘기 한 마리가 앉아있다는 매우 노골적인 묘사가 이루어지고 있다. 이에 관하여 G. 로널드 머피는 이렇게 논한다.“강력한 흰 비둘기를 단순히 그리스도의 위가 아니라 정확히 그의 오른어깨 위에 올려둠으로써 《헬리안드》의 저자는 그리스도를 조물주의 아들일 뿐 아니라 새로운 보덴이라고 묘사한 것이다. 어깨 위에 아름다운 새를 올리고(저자는 아마 이 새가 별로 전쟁스럽지 않은 비둘기라는 점을 마음에 들어하지 않았으리라!) 보무도 당당하게 땅 위를 거니는 그리스도의 노골적인 이미지는 보덴의 상실을 애도하고 옛 종교의 상징과 관습의 회귀를 바라는 이들의 공포와 열망을 진정시키기 위한 의도적 이미지인 것이다. 이 이미지를 통해 그리스도는 그 귀에 전능한 영이 속삭임을 주는 게르만족의 신이 되었다.”영어[43]

학자들은 오딘과 후긴·무닌의 관계를 샤머니즘적 의식으로 해석한다. 존 린도우는 오딘이 자신의 "생각"(후긴)과 "기억"(무닌)을 무아지경에 빠진 샤먼에게 보내주는 능력이 있다고 한다. 린도우는 〈그림니르가 말하기를〉에서 오딘이 후긴과 무닌이 돌아오지 않을까 걱정하는 것을 샤먼이 무아지경에 빠져 정신을 놓는 것의 위험성과 동일시한다.[44]

한편 루돌프 지메크는 이러한 해석에 비판적이다. 그는 오딘의 도래까마귀들을 오딘의 지적 능력을 의인화한 것이라는 해석은 후긴과 무닌이라는 이름으로부터 유도된 것으로서, 이 이름들은 9세기 또는 10세기에야 붙었을 것이라고 본다. 그러나 오딘의 동반자로서 두 마리 도래까마귀는 자기들에게 붙은 이름들보다 훨씬 먼저 만들어졌을 것이다.[45] 대신 지메크는 후긴과 무닌을 게르만족 세계의 보다 광범한 도래까마귀 상징주의와 연관짓는다. 예컨대 잉글랜드의 연대기들과 스칸디나비아 사가들에 나오는 흐라픈스메르키(도래까마귀 깃발)가 그러하다. 흐라픈스메르키는 정해진 방법에 따라 직조되며, 바람에 나부끼면 마치 도래까마귀가 그 양 날개를 펼치는 것처럼 보이게 된다.[41]

앤서니 윈터번은 후긴과 무닌을 노르드 개념인 필기야(fylgja) – 변신 능력, 행운, 수호령의 세 가지 특징을 가짐 – 와 하밍야(hamingja) – 동물의 형태로 나타날 수 있는 사람의 유령 같은 이중체 – 와 연결한다. 윈터번은 "우주의 여러 부분을 통한 샤먼의 여정은 변신하는 영혼의 하밍야 개념에 의해 상징되며, 오딘의 까마귀인 후긴과 무닌의 이야기에서 노르드 영혼에 대한 또 다른 상징적 차원을 얻는다"고 말한다.[28] 까마귀를 "철학적으로" 해석하려는 시도에 대한 지메크의 비판에 대해 윈터번은 "그러한 추측은 [...] 신화의 다른 특징에 의해 타당성이 있는 개념적 중요성을 강화할 뿐"이며, 후긴과 무닌이라는 이름은 "일반적으로 제공되는 것보다 더 많은 설명을 필요로 한다"고 말한다.[28]

베른트 하인리히는 후긴과 무닌이 오딘과 그의 늑대 게리와 프레키와 함께 사냥에서 까마귀, 늑대, 인간 사이에 관찰되는 공생을 반영한다고 이론화한다. 하인리히는 생물학적 공생에서 한 유기체가 다른 유기체의 약점이나 결핍을 보완하는 것처럼, 인간이자 신들의 아버지인 오딘은 인간의 형태로 불완전했다고 설명한다. 그는 한쪽 눈만 있었기 때문에 깊이 지각하지 못했고, 무지하고 건망증이 있었지만, 그의 약점은 그의 일부였던 까마귀 후긴(마음)과 무닌(기억)에 의해 보완되었다고 한다. 그들은 그의 어깨에 앉아 매일 지구 끝까지 정찰을 나가 저녁에 돌아와 그에게 소식을 전했다. 그는 또한 그의 곁에 두 마리의 늑대를 두었고, 인간/신-까마귀-늑대의 연관성은 마치 하나의 유기체와 같았는데, 까마귀는 눈, 마음, 기억이었고 늑대는 고기와 영양을 공급하는 존재였다. 신으로서 오딘은 영적인 부분이었고, 포도주만 마시고 시로만 말했다. 하인리히는 오딘 신화가 우리의 선사 시대 과거를 사냥꾼으로서 두 동맹과 함께 강력한 사냥 연합을 만든 것에 대한 고대 지식을 장난스럽고 시적으로 요약한 은유이며, 우리가 오랫동안 잊어버렸고 그 의미가 흐릿해지고 심하게 닳은 과거를 반영한다고 보았다. 또한, 우리는 사냥 문화를 버리고 목축민과 농부가 되었고, 까마귀는 경쟁자 역할을 한다고 덧붙였다.[30]

6. 대중문화

2024년 1월, 국제우주정거장에 탑승한 유럽우주기구 우주비행사들의 임무 이름으로 "후긴"과 "무닌"이 사용되었다. 덴마크의 안드레아스 모겐센과 스웨덴의 마르쿠스 완트의 임무가 각각 "후긴"과 "무닌"이었다.[31]

6. 1. 우주 임무

"후긴"과 "무닌"은 2024년 1월 국제우주정거장에 탑승한 유럽우주기구 우주비행사들의 임무 이름이었다. 덴마크의 안드레아스 모겐센과 스웨덴의 마르쿠스 완트의 임무가 각각 "후긴"과 "무닌"이었다.[31]참조

[1]

웹사이트

håg sbst.

https://www.saob.se/[...]

Swedish Academy

2024-12-16

[2]

서적

Orchard (1997:92)

https://books.google[...]

[3]

웹사이트

mån sbst.1

https://www.saob.se/[...]

Swedish Academy

2024-12-16

[4]

웹사이트

månne adv.

https://www.saob.se/[...]

Swedish Academy

2024-12-16

[5]

웹사이트

månde v.

https://www.saob.se/[...]

Swedish Academy

2024-12-16

[6]

웹사이트

minne sbst.1

https://www.saob.se/[...]

Swedish Academy

2024-12-16

[7]

웹사이트

mina v.1

https://www.saob.se/[...]

Swedish Academy

2024-12-16

[8]

서적

Orchard (1997:115)

https://books.google[...]

[9]

서적

Lindow (2001:186)

[10]

서적

Thorpe (1907:21)

[11]

서적

Bellows (1923:92)

[12]

서적

Faulkes (1995:33)

[13]

서적

Faulkes (1995:138, 244, and 247)

[14]

서적

Hollander (2007:11)

[15]

서적

Wills (2006:8)

[16]

서적

Simek (2007:43 and 164)

[17]

서적

Simek (2007:164)

[18]

서적

Simek (2007:164) and Lindow (2005:187)

[19]

서적

Petersen (1990:62)

[20]

서적

Ingstad (1995:141–142)

[21]

서적

Jensen (1990:178)

[22]

서적

Pluskowski (2004:158)

[23]

문서

Entry Br Olsen;185A in Rundata 2.0

[24]

서적

Jansson (1987:152)

[25]

웹사이트

Odin fra Lejre

http://roskildemuseu[...]

2009-11-16

[26]

서적

Lindow (2001:188)

[27]

서적

Simek (2007:164)

[28]

서적

Winterbourne (2004:38–41)

[29]

서적

Murphy (1989:79-80)

[30]

서적

Heinrich (2006 [1999]: 355)

[31]

웹사이트

Swedish astronaut 'fast-tracked' to join crew of upcoming private Axiom Space mission

https://www.space.co[...]

2023-09-12

[32]

서적

『エッダ 古代北欧歌謡集』255頁

[33]

서적

『エッダ 古代北欧歌謡集』54頁

[34]

서적

Thorpe (1907:21)

[35]

서적

Bellows (1923:92)

[36]

서적

[37]

서적

[38]

서적

[39]

서적

[40]

서적

[41]

서적

[42]

서적

[43]

서적

[44]

서적

[45]

서적

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com